——一个住村干部的体会

新疆民生网讯,自治区发展改革委副主任、第三批“访惠聚”活动总领队甘昶春常常说的一句话就是“工作中一定要讲方法”。在谈到如何做好住村工作时讲到“三个一定要”,即一定要找准群众的“痛点”,一定要找到群众的“兴奋点”,一定要把握工作的“着力点”。看似简单的几句话,却饱含丰富的内涵和哲理,发人深思。

实质上,甘主任的话就是在讲方法。是方法论的思维和逻辑,强调了方法在解决现实矛盾和困难中的重要性。而方法论本身是一种以解决问题为目标的体系或系统,强调方法的综合、系统和有效运用,最终回答“怎么办?”这个问题。用这个思维去分析甘主任的“三个一定要”就是非常清晰的,如在“访惠聚”精准扶贫这个问题上,找准群众的“痛点”和“兴奋点”可以看做是认识问题,把握实质的过程,“痛点”即可理解为群众的最根本困难是什么?最急需解决的困难是什么?。“兴奋点”即可理解为要客观理解群众的意愿和所需,尊重群众的智慧,倾听群众的心声,激发群众解决问题的积极性和热情。最后把握“着力点”就是要运用正确的方法去解决问题。找准“痛点”、“兴奋点”重在认识问题的关键,但如何找的过程却也体现着方法论。而把握“着力点”重在体现方法论,但找对“着力点”却又体现着认识论的思想。总之,这些都体现了马克思辩证唯物主义的思想和原理,是人们认识和改造客观世界的武器。

话说回来,农村的工作有农村的方法,首先是一个认识的过程,认识的清,把握的准是正确解决问题的前提。我想起了费孝通先生那本对我影响至深的《乡土中国》。在书中,费孝通先生提出了在广大农村社会实际存在着的建立在“熟人社会”关系网络下的“礼治社会”以及“差序格局”的社会结构分析,时至今日,仍然对一代代关心和致力研究中国传统社会和农村问题的学者和志士提供着思想的启迪和警示。这里我们不妨从另一个侧面来看待这本书里所蕴含的精神,发现问题可能是一个基本的或者偶发的短暂过程,而研究问题则是一个艰苦探索过程,对于解决问题则不仅需要探索的勇气,坚韧的精神,更需要脚踏实地的找到并运用正确的方法。方法最终成为打开问题的突破口,决定了我们工作的实效。

回到甘主任的那“三个一定要”,我想,做好每一项住村工作,带着不究其理的态度或怜悯、同情的目光去认识农村复杂问题和困难是浅薄的,这里更需要的是用深一层次的执着精神去研究它,而后找到破解难题的科学方法,方法找到了,再加一把力,鼓足勇气去解开症结,这里需要的就是担当精神了!

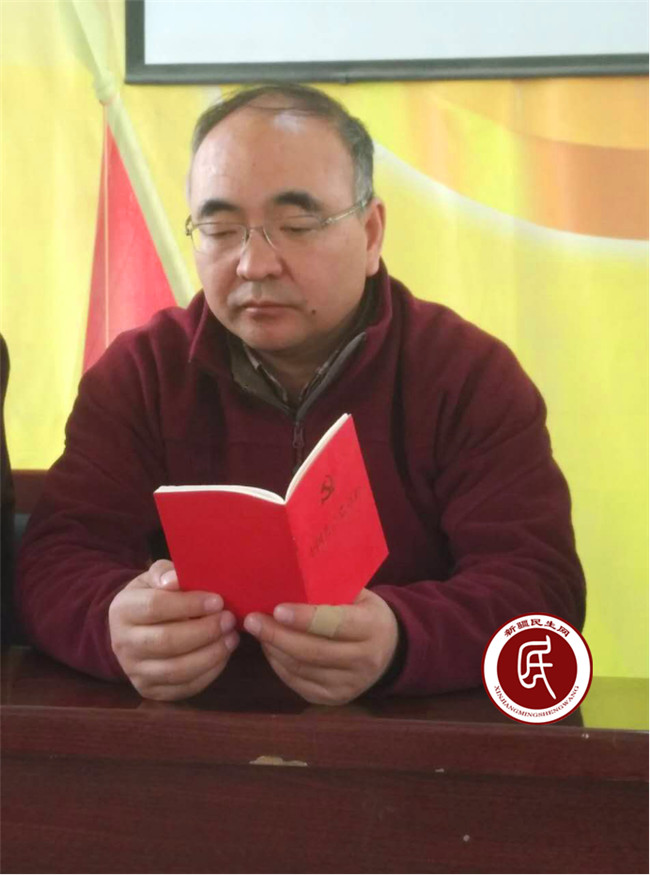

(甘昶春副主任为村里的党员干部讲党章)

(甘昶春副主任和优秀的退伍老战士在一起)

(自治区发改委“访惠聚”活动住英吉沙托普鲁克乡乌堂村(4村)工作组 梅中伟)